Este relato apareció por primera vez en el blog Orsai, de Hernán Casciari, el 31 agosto, 2006.

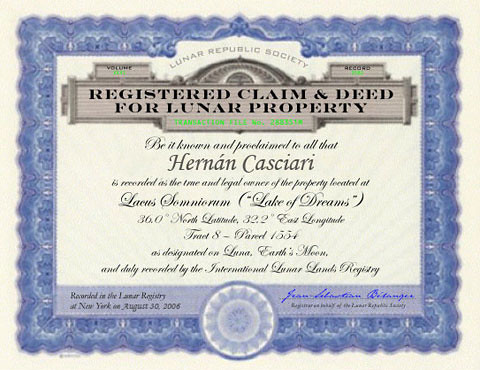

Acaba de llegarme el título de propiedad de un terrenito que me compré en la Luna. Me costó 20 dólares —gastos de envío aparte— y lo pagué con tarjeta. Además del certificado con mi nombre grandote, me vino por correo una foto satelital de mi parcela. No sé si ustedes estarán viendo la Luna, pero si la tienen a mano dibujen en ella una cara imaginaria. Mi terrenito estaría sobre el ojo derecho. La región se llama Lago de los Sueños (Lacus Somniorum en latín) y está casi saliendo del Mar de la Serenidad, como quien va al Cráter Posidonius.

El acre que me compré no es gran cosa, también es verdad: haciendo cuentas descubrí que son apenas cuatro mil metros cuadrados. De todas maneras, el hombre que me vendió el terrenito dice que esta zona se está convirtiendo en una de las más deseadas, y me advirtió que me apurase porque se las estaban sacando de las manos. ¿Cómo no iba a hacerle caso a este señor, si es un visionario de la modernidad?

El dueño de la Luna se llama Dennis Hope, pero no siempre fue tan moderno ni tan visionario. De hecho, en su niñez y juventud él miraba la luna como la vemos nosotros: con cara de pavo y pensando en otra cosa. En los años setenta este buen hombre, algo gordito y con gesto entre pánfilo y boludón, trabajaba de ventrílocuo. Iba pueblo por pueblo, junto a un teatro de variedades que funcionaba en el sur de Estados Unidos. A Dennis las cosas no le iban muy bien porque, al parecer, movía demasiado los labios. Pero insistía.

Según dicen, Dennis seguía en el pobre teatro rodante porque estaba enamorado de la hija del dueño. Una chica que se llamaba Alice y que hacía equilibrio o malabares, según la necesidad. Pero la chica era menor, y entonces él la deseaba en silencio, y esperaba a que cumpliera dieciocho para declararse. En medio de la espera, se casó con una bailarina mexicana, pero el matrimonio funcionó muy mal.

A finales de 1980 la vida de Dennis dio un giro inesperado. Todo, absolutamente todo, salió al revés de lo esperado. Un día se divorció de su mujer para irse con la chica que amaba, al día siguiente la chica se mató en un doble salto mortal sin red, al tercer día el dueño del teatro entró en depresión y cerró el espectáculo, y al cuarto día él se quedó sin trabajo, en el medio de una carretera comarcal de California, con un auto viejo, un muñeco de madera y dos mudas de ropa. Sin nada. Mirando la luna como un estúpido. Como la miramos nosotros cuando llegamos al fondo del pozo y ya no sabemos qué hacer con nuestras vidas.

Entonces, esa noche trágica del 22 de noviembre de 1980, Dennis Hope tuvo una extraña revelación:

—Ahí se pueden construir un montón de casas —se dijo, mirando la palidez del satélite panzón.

Hasta ese momento, absolutamente a ningún ser humano se le había ocurrido patentar la Luna para hacerla urbanizable. Y allí reside la grandeza de Dennis. O su locura, que es lo mismo.

Dos días más tarde, un ventrílocuo mediocre que no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo, entró sin golpear a una de las Oficinas de Registro de San Francisco y le dijo al tipo que estaba del otro lado del mostrador:

—Buenas... Vengo a reclamar la posesión de la Luna, de los ocho planetas vecinos a la Tierra y de todos sus satélites. ¿Qué formulario hay que rellenar?

Estuvo unas cuantas horas discutiendo con los administrativos, que le aseguraban que tal cosa era imposible. Y en parte tenían razón: existía (y aún existe) un Tratado del Espacio Exterior, firmado en 1967 por la ONU, donde se acordó que ningún país podría reclamar la soberanía de los cuerpos celestes. Dennis Hope, testarudo como ventrílocuo malo, no se rindió y volvió a la tardecita con un abogado de mala muerte, compañero suyo de la primaria. El abogado tuvo su gran momento de lucidez frente a los funcionarios:

—El Tratado dice que ningún país puede, pero no habla ni de empresas ni mucho menos de particulares.

Los de la Oficina de Registros, más cansados que vencidos, y ya con ganas de poner el cartelito de «closed» e irse a sus casas, le dieron a Dennis unas planillas azules, éste registró allí minuciosamente sus propiedades, aquéllos sellaron todo con cara de aburrimiento, le dieron una copia, archivaron los originales y santas pascuas.

Una semana más tarde Dennis Hope metió tres cartas idénticas en el buzón que estaba en la esquina de la casa de su madre: una carta a la ONU, otra al Gobierno de los Estados Unidos, y la tercera a la todavía viva y coleante Unión Soviética. Allí le informaba a la santísima trinidad del espacio sobre sus flamantes derechos y les anunciaba (no les pedía permiso, sólo los ponía en conocimiento) que en el futuro se dedicaría a vender por partes sus territorios.

Nadie le contestó, por supuesto. Y así pasó ese año, y después otro, y después cayó el Muro de Berlín, y más tarde llegó Internet y el siglo veintiuno.

Veintiséis años después de aquella noche de revelaciones, Dennis Hope lleva vendidas más de dos millones y medio de parcelas de la Luna (los planetas todavía se resisten un poco; la gente no quiere terrenos tan lejos de casa). El ex ventrílocuo tiene una página web, LunarEmbassy.com, donde cualquiera puede comprar una propiedad en el espacio, como hice yo mismo la semana pasada. Y también tiene, cómo no, un montón de detractores y de gente que confunde las cosas; a él lo confunden con un estafador, y a nosotros, los compradores, nos confunden con unos imbéciles.

Mis amigos, sin ir más lejos, están convencidos de que este señor me engañó como a un chico al que le roban los caramelos en el recreo. Que me vendió aire, dicen, que me engatusó, y que ahora el tal Dennis se ríe, con mi dinero en el bolsillo.

Nada más lejos. Acabo de comprar una historia de sobremesa, algo para lo que levantarme cuando sea viejo y mostrarle, con orgullo y un poco de autoridad, a mi futuro yerno. Los suegros tienden a levantarse de la mesa y traer cosas raras y únicas, para que los yernos deban ensayar gestos de falso interés. La vida es así, y yo no podré resistirme a esa práctica ritual, cuando sea suegro. Y hasta hoy no tenía nada para cuando llegue ese momento.

Ahora tengo una parcela en la Luna. Un bonito certificado en forma de pergamino. Un mapa satelital con las coordenadas de mi terrenito lunar. Ahora ya podré avergonzar a mi hija cuando se aparezca con un novio melenudo.

Yo creo que habría que tener un poco más de fe respecto a la modernidad y sus nuevas formas de negocio y de ocio. A mí, la verdad sea dicha, Dennis Hope me cae muy bien. Es la clase de tipo que me gusta: fracasado, mentiroso, paciente y de repente asombroso y genial. Me encanta que haya sido ventrílocuo y que ahora sea millonario. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador, y me encanta que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de lo que dice, le compre la Luna.

Hay un error en todos los artículos de los diarios que hablan sobre este tema y sobre este hombre. En general, se da por sentado que los compradores son estúpidos, o gente crédula. «Pardillos», dicen los diarios españoles. Y no es así.

El mundo ha cambiado mucho. Ya nadie adquiere buzones, ni el boleto ganador del gordo de navidad. Los nuevos compradores de fantasía somos concientes de que no hay nada, pero nada, más allá de ese papel falso con ribetes dorados. Compramos una historia. Y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de un ticket para la matiné. También vienen dispersas en las charlas y las conversaciones. También vienen colgadas en las paredes de las casas. Las historias son, a veces, lo que nosotros queremos que sean.

A mí no me importa la Luna. Pensándolo bien, la Luna está entre las cosas que menos me importan de la vida. Pero por suerte, veinte dólares también. Y entre poder decir en una sobremesa «tengo un pedacito de la Luna» y decir «tengo veinte dólares» yo sé muy bien lo que hay que hacer. Hay que comprar un libro, hay que comprar un disco, hay que comprar la Luna. Cosas pequeñas e inútiles que tengan la capacidad de convertirnos en chicos. No en chicos a los que les han robado el chocolate en el recreo, sino en chicos con el sabor del dulce en la boca.

Dennis Hope y yo hemos hecho un negocio imaginario. Yo le di veinte dólares, que es un papel que representa un pedacito de un lingote de oro que hay en la bóveda del Tesoro Norteamericano. Él me dio otro papel que representa un retazo al norte de la Luna.

Nadie ha visto nunca esos lingotes.

Yo a mi Luna la miro por la ventana, cuando se me antoja.

No hay comentarios:

Publicar un comentario